BREVE STORIA DELLA BIENNALE

In Italia esisteva solo la Biennale di Venezia quando, nel 1956 nasce la Biennale d’Arte Contemporanea di Gubbio. A quel tempo era chiamata “Mostra Mercato Nazionale della ceramica e leghe metalliche” ed era concentrata appunto solo su due particolari tecniche artistiche, la ceramica e il ferro battuto, settori di alta qualità e che godono, ancora oggi, di longeva tradizione nel panorama dell’artigianato artistico eugubino. Anche se nata come una rassegna di artigianato specializzato, negli anni ’60 la mostra appare già strutturata come una Biennale impegnata a lanciare, in maniera alternativa, produzioni artistiche in ceramica e metallo. Il prestigio della rassegna è anche evidenziato dall’alto livello delle giurie e degli artisti. L’evoluzione della manifestazione si ha negli anni ’70, in cui tra le varie novità, inserite dal curatore Enrico Crispolti, c’è quella di abbandonare una sede unica per la mostra ma diffonderla in diversi luoghi di Gubbio, trasformando così la città in una esposizione a cielo aperto (ricordiamo, per citarne uno, l’esempio di installazione inserita nel tessuto urbano chiamata “Struttura Simbolica”- ovvero l’Ovo di Gubbio – dell’artista Mirella Bentivoglio in collaborazione con l’Università dei Muratori e Scalpellini, opera divenuta tanto cara agli eugubini). Un progetto, quello di Crispolti, articolato e complesso che trova la sua massima espressione in Gubbio ’76. Biennale della ceramica, metalli, tessuti e altri materiali, quindi non più una mostra relegata alla ceramica e al metallo ma aperta anche ad altri materiali. Negli anni ’80, dopo alcuni anni di pausa, si torna ad una struttura della manifestazione di stampo più classico, infatti nel 1986 non sarà mescolata con il tessuto urbano ma in sedi ben circoscritte e definite. Bisognerà aspettare il 1992 per un rilancio effettivo della Biennale, curata dai critici Sergio Bonomi e Marisa Vescovo, che si concentrano su artisti tra i 30 e 40 anni dell’intero territorio nazionale e già affermati. Ma le novità assolute degli anni novanta sono l’inserimento del design in una sezione apposita (1992) e la partecipazione di artisti emergenti di stampo internazionale (1994). Sicuramente l’edizione più rilevante e significativa per ambizioni e risultati è quella del 1996, a quarant’anni dalla nascita: Forma urbis è il titolo della XXIII Biennale diretta da Bruno Corà e curata da Aldo Iori. Le opere collocate in diversi spazi cittadini, hanno visto la partecipazione dei maggiori artisti della scena internazionale (Sol Lewitt, Kounellis, Pistoletto, Gormley, West). Dopo il picco di eccellenza degli anni ’90 c’è una lunga pausa fino agli anni 2000. Nel 2006, si festeggia il cinquantennio della Biennale con una forma ridotta e una dimensione locale della manifestazione. Ma nuovo millennio significa anche presenza di particolari espressioni artistiche: si dà spazio alle perfomance, “sculture viventi” a caratterizzare l’inaugurazione del 2008, che poi vengono “fissate” con la fotografia e così “museificate”, spiega Bonomi che cura la XXV edizione insieme a Cristina Marinelli. L’ultima edizione si è svolta nel 2016 con una formula ancora diversa: i curatori Roberto Borsellini e Gabriella Cirri hanno coinvolto i curatori delle ultime biennali, Bonomi, Corà e Crispolti nella selezione degli artisti, e hanno deciso di omaggiare due artiste legate alla storia della Biennale: Mirella Bentivoglio e Nedda Guidi. La Biennale di Gubbio, seppur in maniera frammentata, e stata pioniera e punto di riferimento per lo sviluppo e l’affermazione dell’arte tra gli anni Sessanta e Ottanta ed è diventata nel tempo un importante appuntamento per la conoscenza della produzione di artisti sia più affermati che di giovani promettenti. Ha da sempre coinvolto i nomi più prestigiosi dell’arte contemporanea, sia in sede di organizzazione che di esposizione: tra essi ricordiamo Leoncillo, Arnaldo e Giò Pomodoro, Capogrossi, Pistoletto, Sottsass, Ajò, Sol LeWitt, Spagnulo, Kounellis, Argan, Crispolti, Calvesi, Molajoli, Bonito Oliva e tanti altri.

OTTO DONNE PER OTTO CONSOLI, IL MEDIOEVO AL FEMMINILE

Nella maestosa sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli, alta dodici metri, troviamo ospitati otto stendardi, stampati su pvc, realizzati da altrettante giovani artiste italiane under 35 che lasciano calare dall’alto verso il basso le loro installazioni. In un luogo dalle forti connotazioni maschili come quello di Palazzo dei Consoli, un tempo governato da otto uomini, le giovani con i loro stendardi si appropriano dello spazio per dare vita ad un potere simbolico declinato al femminile. Le artiste per esprimersi fanno uso dei diversi linguaggi della contemporaneità; tra i medium utilizzati c’è la fotografia, l’intelligenza artificiale, il mondo virtuale, quello cinematografico, che consentono di veicolare la loro visione del mondo imponendosi con opere che vanno ad occupare il grande volume verticale vuoto della sala dell’Arengo, un tempo teatro delle adunanze del consiglio generale. E’ così che le artiste ci “costringono” a riflettere su diverse tematiche sociali, sul rapporto uomo – natura, sugli istinti, la complessità dell’animo umano e il rapporto tra realtà e finzione.

Binta Diaw – Elle n’est pas derachinèe

L’opera intitolata Elle n’est pas derachinèe, tratta dalla serie fotografica “Paysage Corporel” è dell’artista italo-senegalese Binta Diaw, nata e cresciuta a Milano dove si è diplomata presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera. L’artista per il suo stendardo fotografa una parte del corpo; due mani speculari rivolte verso il basso che calandosi dall’alto sembrano cercare il contatto con la terra, collocata simbolicamente proprio al di sotto dello stendardo. Le due mani ricordano fitte radici di mangrovia, una pianta esotica acquatica che nella sua forma sospesa tra terra, acqua e cielo diventa metafora della condizione umana. L’uomo pur mantenendo il contatto con le sue “radici” è in continuo movimento, intreccia i percorsi di altri uomini alla ricerca di una libertà che può esistere solo se consente quella altrui. La ricerca plastica di Binta Diaw, spesso si confronta con i temi “caldi” del mondo contemporaneo, quali il fenomeno migratorio, la nozione di appartenenza, la questione di genere, il caporalato; in particolare nella serie fotografica “Paysage Corporel”, di cui lo stendardo fa parte, il corpo femminile diventa “terreno” di resistenza, ritorno alla dimensione naturale, nonché teatro delle battaglie che quotidianamente deve affrontare e delle quali porta i segni sulla pelle.

Bea Bonafini – Desert Mothers

L’autrice di Desert Mothers è Bea Bonafini; nata a Bonn, vive e lavora tra Londra e Roma. Nel 2014 ha conseguito una laurea in arti visive presso la Slade School of Fine Art di Londra. Il suo lavoro attraversa diversi medium spaziando tra la pittura, il disegno, la scultura, la ceramica, l’arazzo e l’utilizzo del tessuto. Attraverso l’uso di diversi materiali l’artista crea opere che conducono nel mondo del sogno, della fantasia e della mitologia; un mondo sospeso tra mito e realtà che riporta poi l’osservatore verso le storie, i luoghi e i personaggi reali dai quali i suoi lavori traggono ispirazione. Nello stendardo Desert Mothers, Bea Bonafini si lascia suggestionare dalle figure di due peccatrici bibliche: Maria Maddalena e Maria d’Egitto; due donne gravate dal peso sociale legato alla loro identità di prostitute che successivamente trovarono la redenzione spirituale. Nell’opera l’artista immagina le loro trasgressioni come atto di libertà e ritrae le due donne con i lunghi capelli fluenti e indomiti che coprono in parte i loro corpi nudi. Ispirandosi alla filosofia della rabbia di Virginie Despentes, Bea Bonafini trasforma i capelli in una corazza fatta di fuoco da una parte e acqua dall’altra. Una facciata dello stendardo evoca l’idea della donna impetuosa, dionisiaca, avvolta da ciuffi ardenti come fiamme; il retro suggerisce invece l’immagine femminile il cui fuoco è lenito dalla cascata di acqua che la avviluppa.

Federica di Pietrantonio – Firefly

L’artista dello stendardo Firefly è Federica di Pietrantonio, nata a Roma, dove attualmente vive e lavora, ha studiato pittura presso RUFA (Rome University of Fine Arts) laureandosi nel 2019. Nel 2020 l’artista entra a far parte di The Gallery Apart (Roma) e viene nominata da Artribune come migliore giovane artista. Nello stendardo Firefly di Pietrantonio si lascia suggestionare da un elemento fortemente simbolico presente nel piano nobile di Palazzo dei Consoli: la Fons Arenghi, la fontana che un tempo zampillando nel palazzo generava sensazioni di meraviglia, potenza e ricchezza. L’artista realizza nella sua opera una cascata, interpretandola come un flusso che sovverte il tranquillo scorrimento orizzontale del fiume e si trasforma in un’impetuosa caduta di acqua. Simbolicamente la cascata dimostra che la corrente può cambiare direzione in qualsiasi momento, proprio come avviene nella società moderna caratterizzata, come afferma Z. Bauman, da continui cambiamenti che ne determinano il costante divenire. L’artista per questa opera, usa un’immagine proveniente dal mondo virtuale, nella fattispecie si tratta di un fotogramma tratto da un luogo nascosto del gioco di ruolo “The Sims 4”; un mondo incantato, abitato da creature che somigliano a ninfe, luogo non visibile in superficie e raggiungibile solo da chi conosce la particolare sequenza di interazioni da compiere.

Sveva Angeletti – Autoritratto

Sveva Angeletti, artista dello stendardo intitolato Autoritratto, vive e lavora in Italia e figura tra gli artisti di Spazio in Situ, artist-run spaces romano. L’artista, interessata alle dinamiche relazionali, emotive e fisiche tra gli individui, facenti parte del gioco della vita, cerca con i suoi lavori di investigarne la natura più profonda. In particolare utilizzando la fotografia o appoggiandosi ad altri media, Sveva Angeletti gioca con il suo pubblico proponendo immagini che volutamente si aprono ad interpretazioni diverse. Lo stendardo presente in mostra, è parte di una ricerca più ampia legata al progetto ”Caption” che prevede la somministrazione di una serie selezionata di immagini fotografiche ad un’applicazione (Seeing Al) nata per aiutare gli ipovedenti ad interagire con il contesto circostante. L’applicazione osservando una serie di ritratti ne fa emergere prima i dati macroscopici legati a sesso, età, tratti somatici per poi addentrarsi nel campo dell’interpretazione delle emozioni. Lo stendardo sul cui fronte troviamo il testo ”Persona, donna 31 anni” e nel retro ”Che sembra essere felice” ci porta a riflettere sul rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale e sulla schematizzazione e categorizzazione sulla quale, oramai, la nostra società si basa.

Ambra Castagnetti – Lichenaria

Ambra Castagnetti, autrice dello stendardo Lichenaria, è di origine ligure ma vive e lavora tra Milano e Parigi; dopo la triennale in Antropologia, si laurea in Arti Visive alla NABA (Milano) ed è un artista visiva che lavora con la scultura, il video e l’installazione. I suoi lavori rappresentano un mondo non antropocentrico, abitato da presenze di diversa natura; una realtà nata dal caos nella quale non può esistere un’utopica pace tra le entità che la abitano, ma al contrario a dominare è la continua tensione e il rapporto di causa-effetto tra le parti. Nel suo stendardo Ambra Castagnetti colloca due figure femminili; la più anziana, con le braccia alzate, sembra insegnare con un gesto molto comunicativo qualcosa alla giovane girata di spalle che la ascolta. Le due donne appaiono avvolte nella magia di una intima danza rituale che si svolge nell’atmosfera sospesa di un lago ai piedi di una montagna, in un contesto umido dove possono prolificare i licheni; su di loro c’è un’immagine che incombe come se si trattasse di un sortilegio e non si capisce se le donne sono in grado di controllarlo o ne sono invece dominate.

Valentina Furian – Sirio

L’artista Valentina Furian, è nata a Venezia ma vive e lavora a Milano; i suoi lavori riguardano principalmente l’uso di immagini in movimento, rivolte alla ricerca del complesso rapporto dualistico tra realtà e finzione. L’artista analizza in modo particolare le dinamiche tra uomo ed esseri naturali, mettendo in evidenza quanto nella nostra società l’addomesticamento degli istinti naturali degli esseri umani e animali sia funzionale all’esercizio di potere e controllo su di essi. Lo stendardo di Valentina Furian, intitolato Sirio mette in luce questi istinti; Sirio è un animale che spalanca la bocca e non ha paura di mostrare le fauci né di apparire mostro agli occhi degli altri. Nella sua opera l’artista ci presenta il mostro come un essere affascinante e per lui sceglie il nome di una stella, Sirio, la più luminosa della costellazione del Canis Major e punto di riferimento nel cielo notturno.

Lucia Cristiani – Zanne fragili

Lucia Cristiani è un’artista visiva che vive e lavora tra Milano e Sarajevo; la sua ricerca si concentra sull’analisi della relazione tra l’uomo e il contesto sociale che lo circonda. Nello stendardo Zanne fragili, Lucia Cristiani fotografa dei performer che indossano dei grillz dentali particolari, ottenuti galvanizzando in argento degli incisivi e canini provvisori che vanno a formare lunghe zanne sottili e irregolari. Le zanne sembrano minacciose ma in realtà sono fragili e incapaci, proprio per la loro conformazione, di adempiere alla funzione di nutrimento e lotta per la sopravvivenza. Le “zanne” che tutti gli esseri umani istintivamente utilizzano nei momenti di crisi per cercare di migliorare la propria condizione, appaiono dunque lo specchio di un’umanità spaventata e inadeguata rispetto al proprio presente.

Giulia Mangoni – obliterazione narrativa (uomo donna)

Giulia Mangoni è un’artista italo-brasiliana che attraverso il filtro della pittura recupera racconti, miti, dicerie, filastrocche che ripropone in maniera caleidoscopica e stratificata. In Obliterazione narrativa la composizione è dominata da figure dagli accesi colori rosso e verde che si alternano e si “muovono” su un sub-strato di figure dal colore grigio chiaro. L’artista fa suo il gioco di contrapposizioni tra uomo e donna suggerito dal contesto storico di Palazzo dei Consoli e sovrapponendo tra loro gesti e sguardi maschili e femminili, di fatto annulla il contrasto tra i due sessi lasciando emergere anche la stanchezza di dover operare sempre nell’ambito di tale binarismo storico.

LA QUESTIONE DELLE LINGUE: NUMERO CROMATICO

Numero Cromatico è un collettivo artistico interdisciplinare, composto da ricercatori provenienti da vari campi del sapere, dal mondo dell’arte alle neuroscienze. Il gruppo, sin dalla sua fondazione nel 2011, ha avuto come scopo principale quello di ridefinire e ampliare i confini della ricerca artistica, integrando teorie, metodologie e tecnologie anche scientifiche, alla luce delle possibilità e delle sfide della contemporaneità. Da anni promuove un dibattito sulla relazione tra arte e neuroscienze anche attraverso Nodes – Journal of Art and Neuroscience, rivista di neuroestetica punto di riferimento per ricercatori di tutto il mondo. La pratica artistica di Numero Cromatico cerca di ibridare l’arte visiva, il design, l’architettura, la letteratura, la comunicazione visiva con alcuni campi del sapere scientifico tra cui la neuroestetica, l’estetica empirica, la psicologia sperimentale e i digital studies, allo scopo di immaginare nuove prospettive di integrazione tra esseri umani, natura e tecnologie. Nell’ambito della XXVII BIENNALE DI GUBBIO, Numero Cromatico ha proposto nella sezione la questione delle lingue, l’installazione “Guardiamo insieme il chiarore delle tenebre” . I diversi elementi dell’installazione sono posizionati all’interno della cappella che precede la sala delle delle Tavole Iguvine,il più antico reperto storico di scrittura pre-romana in Italia, custodite nello storico Palazzo dei Consoli. Il progetto, immaginato come esperienza emotiva multisensoriale nello spazio architettonico, è costituito da una serie di opere inedite: tre sculture e un pannello, una stampa e un libro in edizione limitata. Le tre sculture presenti nella sala così come il pannello presentano testi incisi a mano su gomma industriale e sono posizionate nello spazio quasi a tracciare un percorso di scoperta. I testi incisi non sono interamente visibili e spingono il fruitore a guardare, a interpretare, a inventare ciò che non si vede. Il libro “Il futuro è qui da qualche parte”, inaccessibile nella sua interezza e posto in una teca insieme alla stampa, è il terzo e ultimo volume di una trilogia poetica costruita con l’ausilio di intelligenze artificiali. In questo caso il collettivo ha utilizzato S.O.N.H. (acronimo di Statements Of a New Humanity) una intelligenza artificiale istruita a generare testi sul futuro dell’umanità.

NEUROESTETICA

La neuroestetica è una nuova disciplina che prende le mosse dall’estetica tradizionale ma che nasce dalla sinergia tra le discipline artistiche e le neuroscienze. Essa riconosce che nella percezione intervengono processi meccanici di memorizzazione che sono uguali per tutti e probabilmente la risonanza emozionale prodotta dall’oggetto osservato è il risultato di processi “costanti” presenti nel nostro cervello. Nel 1994 sul numero 117 della rivista di neurologia Brain un artista, Mathew Lamb, ed un professore di neurobiologia, Semir Zeki, firmavano insieme l’articolo The Neurology of Kinetic Art: per la prima volta l’arte veniva criticata da un punto di vista scientifico e si sanciva la nascita di una nuova disciplina, interessata fondamentalmente allo studio dell’organizzazione del cervello visivo, in cui l’artista era elogiato come inconsapevole “neurologo” per via della stimolazione del cervello visivo istigata dalle proprie opere: la neuroestetica. Grazie al contributo delle tecniche di neuroimaging funzionale e di neurofisiologia, nel corso degli anni è stato possibile localizzare diversi siti corticali implicati in questo processo. Le prime rilevazioni in merito hanno sottolineato il coinvolgimento della corteccia prefrontale, in particolare della regione orbitofrontale e di quella dorsolaterale. Inoltre dalla ricerca scientifica e dalla diagnosi patologica si sono sviluppate le prime indagini neuroestetiche che hanno assunto l’opera d’arte come una sorta di test fisiologico e comportamentale da sottoporre al paziente-osservatore al fine di comprendere quali sono i meccanismi biologici alla base delle emozioni e dell’apprezzamento estetico. Prendendo come oggetto un’opera d’arte, la neuroestetica propone l’indagine dei meccanismi percettivi alla base della visione e dimostra il modo in cui l’oggetto stimoli il cervello visivo. Cosa succede a livello cerebrale quando osserviamo un dipinto di Veermer, la Gioconda, un opera astratta di Kandinsky? Oppure ancora, come è possibile che abbiano creato delle opere che provocano una reazione a più livelli in noi? Il motto del neurobiologo Semir Zeki riassume questa relazione “le arti visive devono obbedire alle leggi del cervello visivo, sia nella fruizione sia nella creazione; le arti visive sono un’estensione del cervello visivo che ha la funzione di acquisire nuove conoscenze; gli artisti sono in un certo senso dei neurologi che studiano le capacità del cervello visivo con tecniche peculiari”. L’idea di Zeki quindi è che anche gli artisti abbiano sfruttato questa specializzazione corticale dando risalto chi alla forma, chi al colore, chi al movimento. La neuroestetica esamina perciò le relazioni fra le aree specializzate della corteccia visiva e la percezione di forme, colori e movimenti. Artisti e neurologi si pongono interrogativi simili in quanto strettissima è l’analogia tra il mondo dell’arte contemporanea e la fisiologia delle cellule cerebrali riguardo la visione. L’arte è una ricerca di costanti attraverso le forme singole: dal particolare verso l’universale. L’idea deriva dal concetto e cioè da una registrazione nel cervello delle immagini mnemoniche selezionate. Il dipinto di un oggetto quindi rappresenta tutte le caratteristiche comuni a quell’oggetto e ne costituisce la realtà perché si pone come universale sopra ogni particolare. Gli artisti pertanto sono sempre impegnati nella ricerca dell’essenziale, della essenza di una forma, la cosiddetta “costanza di forma”. Conoscere i meccanismi che permettono di apprezzare l’arte, studiare la natura dell’esperienza estetica può aiutare a conoscere i meccanismi della percezione e le strategie che il cervello usa nell’affrontare gli stimoli esterni. Quindi, come fa il cervello, l’artista seleziona gli attributi essenziali della realtà e li conferisce alla sua opera. Nell’estetica tradizionale si fa sempre riferimento al processo affettivo e psicologico che scaturisce nell’incontro con l’oggetto, la neuroestetica invece riconosce che nella percezione intervengono processi meccanici di memorizzazione che sono uguali per tutti e probabilmente la risonanza emozionale prodotta dall’oggetto osservato è il risultato di processi “costanti” presenti nel nostro cervello. L’opera d’arte nel momento in cui viene contemplata, viene percepita, riconosciuta e analizzata prima di tutto nelle sue caratteristiche strutturali e poi scaturisce la risposta emotiva. Ecco che psicologi e neurobiologi parlano comunemente di “costanza” in relazione alla visione dei colori, delle forme e delle linee e il professor Zeki ha definito la sua legge di costanza: “… quello che ci interessa sono gli aspetti essenziali e persistenti degli oggetti e delle situazioni, ma l’informazione che ci giunge non è mai costante. Il cervello deve quindi avere qualche meccanismo per scartare i continui mutamenti ed estrarre dalle informazioni che ci raggiungono soltanto ciò che è necessario per ottenere conoscenza delle proprietà durevoli delle superfici”. Connessa a questo principio è anche una legge di astrazione, il processo con cui il cervello predilige il generale al particolare e conduce alla realizzazione dei concetti da manifestare nell’opera d’arte. In generale poi è possibile differenziare gli stili pittorici in due grandi categorie: l’arte figurativa, nella quale vi è una rappresentazione fedele e accurata del mondo reale, e l’arte astratta, che esula invece dalla rappresentazione oggettiva della realtà. Con il termine “astrattismo” si definiscono quindi quelle forme di espressione artistica visuale in cui non vi siano indizi che permettano di ricondurre l’immagine ad aspetti dell’ambiente circostante. A partire da queste considerazioni è possibile affermare che l’esperienza estetica non è una semplice registrazione passiva della realtà circostante, ma una costruzione attiva di significati che comporta processi di elaborazione e analisi. Già nel 1876 il fisiologo tedesco Gustav Theodor Fechner sosteneva che fosse possibile effettuare una distinzione tra “estetica dal basso”, che si occupa delle proprietà strutturali degli oggetti, ed “estetica dall’alto”, che comporta invece il coinvolgimento di processi di elaborazione di livello superiore, come il vissuto emotivo, i tratti temperamentali e le differenze individuali. I processi di analisi di livello superiore verrebbero attivati soprattutto durante l’osservazione di opere d’arte astratta. Infatti, mentre la valutazione estetica di opere figurative mostra un elevato grado d’accordo tra i soggetti, la valutazione di opere astratte presenta una concordanza tra i soggetti più bassa: la visione di scenari reali elicita significati che possono essere facilmente condivisi tra i membri di una cultura, mentre la visione di opere astratte lascerebbe più spazio all’intervento di fattori interni all’individuo. Le differenze individuate nell’elaborazione dei due stili artistici hanno portato gli studiosi di neuroestetica a concludere che arte astratta e figurativa possano essere processate da regioni corticali differenti. Alcuni studi hanno riscontrato che l’osservazione di diversi tipi di dipinti produce attività in differenti regioni corticali, a seconda della categoria di appartenenza dell’opera d’arte. L’osservazione di tele figurative raffiguranti paesaggi, ad esempio, coinvolge i giri ippocampali bilaterali e la corteccia parietale destra, aree normalmente implicate nell’esplorazione di ampie scene visive e nella rappresentazione di relazioni spaziali tra gli elementi. I ritratti attivano aree implicate nell’osservazione di volti, come il giro fusiforme e l’amigdala La visione di immagini astratte, invece, non evidenzia alcuna specifica attività cerebrale. Infine, è stato ipotizzato che nell’apprezzamento estetico di opere d’arte possano essere coinvolti anche i cosiddetti neuroni specchio, una particolare popolazione di neuroni, presenti nella corteccia premotoria, che si attivano sia durante l’osservazione di un’azione che durante l’esecuzione della stessa. I neuroni specchio esemplificano un meccanismo biologico che permette di correlare le azioni eseguite da altri con il repertorio motorio dell’osservatore. La visione di un’azione induce nell’osservatore l’automatica simulazione di quell’azione; tale meccanismo di rispecchiamento non è limitato al dominio delle azioni, ma riguarda anche quello delle sensazioni e delle emozioni. La risonanza interindividuale, descrivibile in termini funzionali risulta determinante anche per interpretare l’arte. È dunque possibile concludere che quando osserviamo un’opera d’arte stiamo entrando in empatia a livello cerebrale con essa e con l’artista che l’ha creata, al di là del tempo e dello spazio . Aveva dunque ragione Lucio Fontana quando affermava che l’Arte è eterna in quanto un suo gesto non può non continuare a permanere nello spirito dell’uomo. Oggi la neuroestetica, e i neuroni specchio nello specifico, forniscono un’evidenza empirica a tale intuizione.

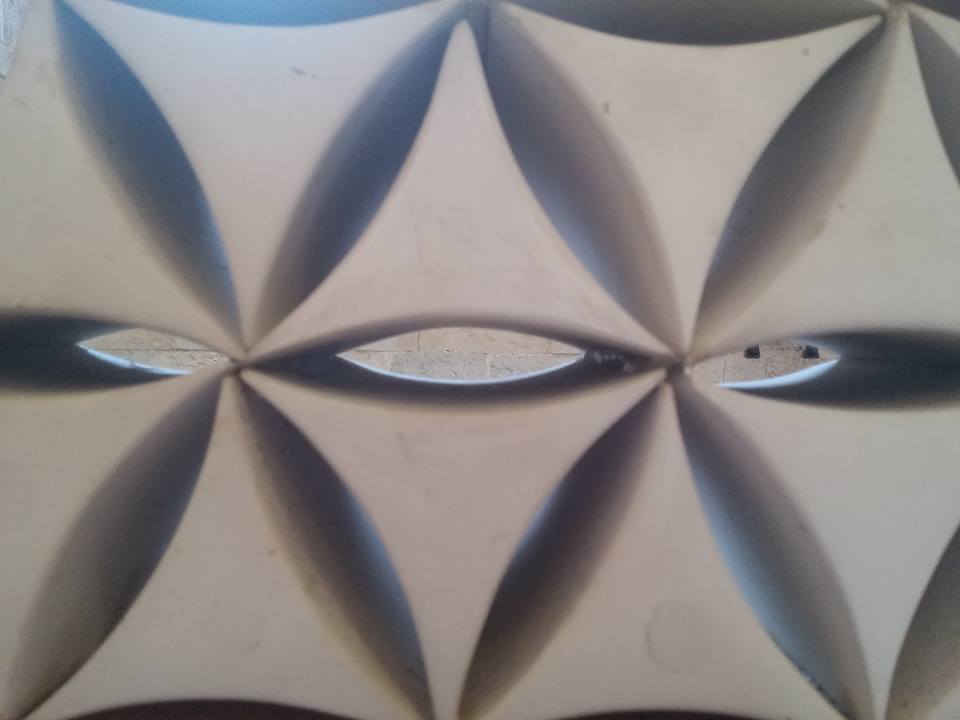

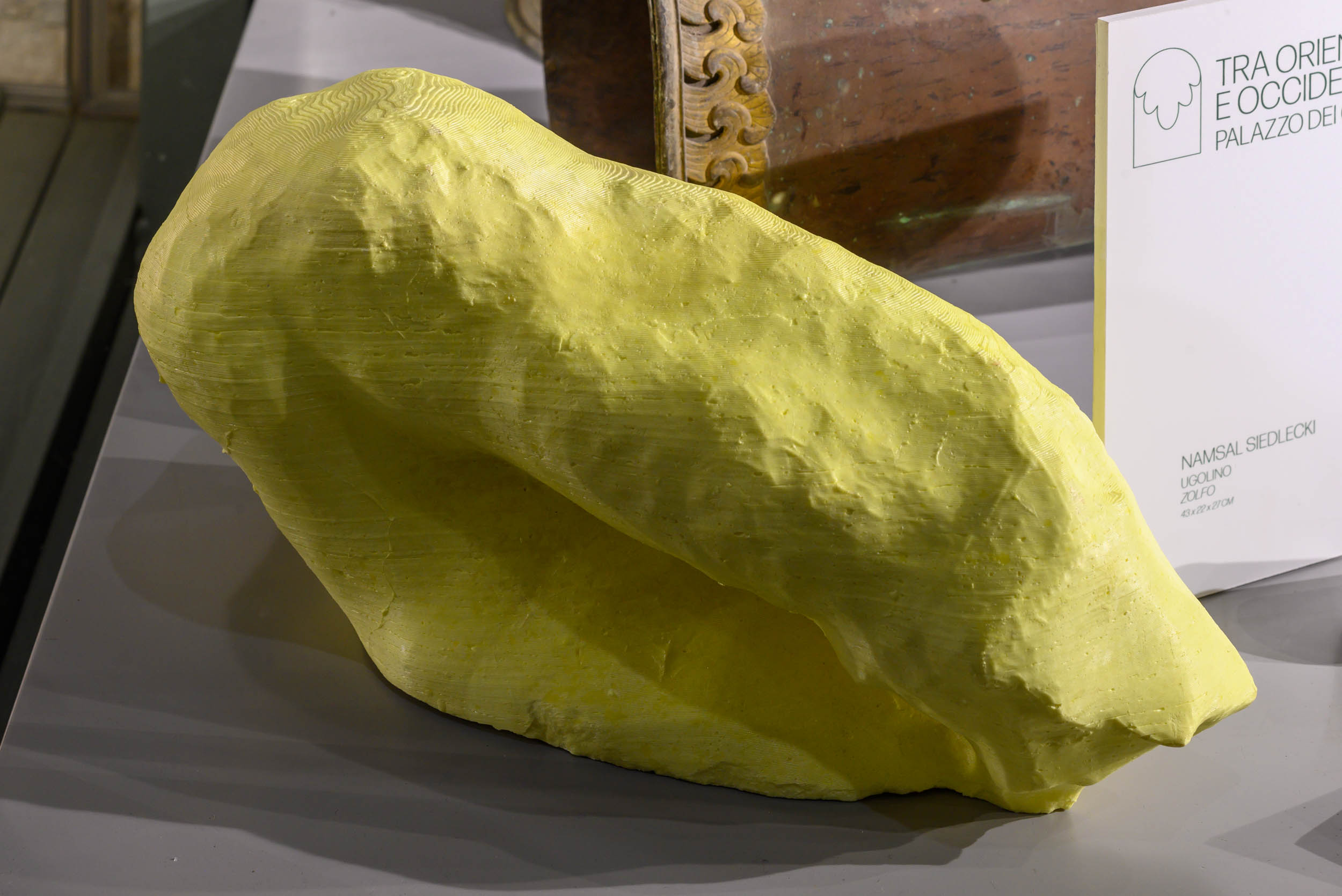

UGOLINO

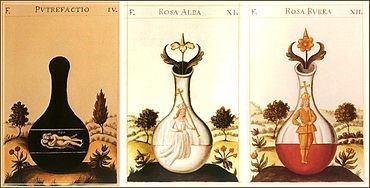

Namsal Siedlecki presenta, con il suo Ugolino, una metafora artistica assai audace: si tratta di un lavoro interessante che, prendendo le mosse da un frammento della scultura di August Rodin dedicata al Conte Ugolino della Gherardesca, la rielabora e ce la offre, ripensata ed anzi trasfigurata, in zolfo con suddivisione in otto porzioni. La figura del nobile toscano, resa celebre da Dante Alighieri nella Divina Commedia, nel Canto XXXIII dell’Inferno, assurge a simbolo della digestione e della putrefazione incarnate non a caso, in forma chimica ed alchemica, dallo zolfo: recluso con i suoi figli nella Torre della Muda di Pisa, Ugolino, secondo la leggenda, divora i cadaveri dei suoi quattro figli morti di inedia per sfuggire a tale sorte. Lo zolfo, all’interno del sapere alchemico, rivolto alla trasformazione dei cosiddetti metalli vili in oro e ben radicato in ambito semitico, viene anche denominato Spirito ed è la materia prima del Sole, dell’Oro filosofico. Come tale, possiede una natura maschile assieme alla facoltà di coagulare ed è in rapporto dualistico e, al tempo stesso, complementare, con il mercurio, al quale si attribuisce natura femminile, nonché facoltà di dissolvere e liquefare. Non è forse l’architettura fondamentale del pensiero alchemico tutta fondata sul principio del solve et coagula, ovvero del dissolvere per poi riunire in una più elevata sintesi ciò che era disperso, frammentato? Lo zolfo, in quanto essenza delle cose, intima natura degli esseri viventi, energia a questi trasferita dal pensiero e dalle volizioni, può essere riportato alla luce, fatto emergere solo con il concorso del mercurio: è questo il contenuto degli insegnamenti, ad esempio, di alcuni fondamentali testi alchemici quali il Musaeum Hermeticum ed il Liber de Alchimiae difficultatibus. Zolfo e mercurio sono fratello e sorella, polarità opposte ma complementari ed in rapporto necessitato e necessario. Zolfo è un dono che Marte fa a Venere, ma è anche prigioniero e solo da Venere (quindi, dal Mercurio) può essere liberato. Nel Libro delle figura geroglifiche di Flamel, zolfo e mercurio vengono raffigurati come due draghi avvolti attorno al caduceo, ovvero al bastone del dio Hermes, al quale conferiscono la facoltà di trasformarsi a piacimento. Se lo zolfo è componente intima degli esseri, allora esso è anche principio della conoscenza delle stesse, legato al fuoco vulcanico ed agli inferi, alla concezione di uno gnosticismo letto anche in chiave luciferina. L’oscurità nella quale risiede il principio dello zolfo è la nigredo, ovvero la dimensione scura, nera, di putrefazione dalla quale prende avvio il Magnum Opus, la “Grande Opera” alchemica; opposta a questo stadio è la fase dell’ albedo, ossia lo sbiancamento, la distillazione che purifica e che consente di compiere la “Piccola opera”, la quale prelude alla sintesi che supera la dialettica degli opposti, ovvero a quella rubedo che è il trionfo del colore rosso nel Mercurio filosofale, nell’unione tra Sole e Luna, tra Maschile e Femminile.

DA DUCHAMP A CATTELAN, PASSANDO PER LO SPAZIALISMO DI FONTANA. LA PASSERELLA ARTISTICA DEL RINNOVAMENTO ESTREMO NEL TORMENTATO ‘900.

Duchamp, nel 1913, aveva “tentato il colpo” avanguardistico con la celebre “Ruota di bicicletta”, opera che mostrava già le coordinate del ready-made, ovvero di una forma d’arte nella quale si esponeva un oggetto non creato in senso tradizionale, ma collocato in uno spazio ed in un contesto, con un significato intimamente legato all’intenzione espositiva ed un concetto che prevaleva su ogni forma ed ogni modalità di tipo classico. L’osservatore, il fruitore dell’opera, acquistava centralità nell’interpretazione dell’opera stessa, nello sviscerare i motivi che avevano spinto l’artista a questa o quella scelta, con l’utilizzo di questo o quel materiale. Il ready-made, il già pronto e confezionato, che attende solo la sua collocazione in uno spazio, nasce e tocca le sue punte più audaci negli Usa, in questo configurandosi come una sorta di traduzione artistica di un produttivismo, di una modalità di sviluppo industriale che cerca, in assenza di più antiche e solide radici, di creare una poetica del quotidiano (assai futurista!) che lo glorifichi e lo ponga come nuova frontiera anche in ambito creativo. Fanno riflettere le parole di uno dei mentori e sodali di Duchamp, Louise Norton, allorché affermò che “le uniche opere d’arte che l’America ha dato sono le sue tubazioni ed i suoi ponti”. Il ready-made nasce e trae alimento in quell’ambito geografico ed economico dove l’industria sperimenta sempre nuove modalità di organizzazione della produzione e dove tutte le energie della società sono canalizzate verso un efficientismo (efficace o meno, questo è un altro paio di maniche) che di volta in volta assume i caratteri del fordismo, del taylorismo, dei nuovi ritrovati tecnici della riproduzione seriale o, per inquadrare il ristretto ambito della moda, del ready to wear, ossia di quel pronto da indossare che soppianta la sartoria tradizionale esaltando il momento dell’utilizzo, la praticità e la comodità. Se Adorno ci parla della problematica dell’opera d’arte nell’era della sua riproducibilità tecnica, qui, nel dadaismo nordamericano di Duchamp ed altri, la riproducibilità tecnica è volano di espressione artistica concreta e ben lo si vede con l’avventura – anche commerciale – che si sviluppa attorno all’opera Fontana. La Fontana fu concepita negli Usa nel 1917 e, circa l’origine di quest’opera, abbiamo due versioni: la prima ci parla dell’acquisto, da parte di Duchamp, di un orinatoio comune modello “Bedfordshire” a New York. All’acquisto sarebbe seguita l’apposizione della scritta “R.Mutt 1917”, una volta ruotato di 90° l’oggetto. La seconda versione vuole l’opera realizzata da Duchamp dopo aver ricevuto da un’amica l’orinatoio con lo pseudonimo di Richard Mutt: ne farebbe fede una lettera inviata da Duchamp stesso alla sorella Suzanne.

Duchamp. Comunque siano andate le cose, la sorte della Fontana non fu subito benigna e non arrise prontamente a Duchamp: la “Society of Independent Artists” di New York, importante sodalizio di avanguardia, non recepì il valore dell’opera e la derubricò dal progetto e dal piano della sua prima esposizione. A riabilitare il lavoro di Duchamp fu il citato Louise Norton, nella rivista dadaista “The Blind Man”, alla cui fondazione Duchamp aveva dato il primo impulso: “Se Mr. Mutt abbia fatto o no la fontana – si legge nella rivista – non ha importanza. Egli l’ha scelta. Ha preso un soggetto comune di vita, l’ha collocato in modo tale che un significato pratico scomparisse sotto il nuovo titolo e punto di vista; egli ha creato una nuova idea per l’oggetto”. Il momento “elettivo”, dunque, era ritenuto scintilla di epifania artistica: nel momento in cui l’artista sceglie, l’oggetto viene nobilitato come elemento di una nuova concezione di arte, che non può non incontrare la serialità della produzione industriale e creare, piaccia o meno, un nuovo linguaggio. L’arte diventa concettuale perché il momento del messaggio viene prima ed anzi al posto dell’estetica, della quale peraltro si disconosce l’universalità della definizione. Ad accompagnare la riabilitazione della Fontana, la fotografia dell’opera eseguita da Alfred Stieglitz, fotografo e gallerista di origine ebraico-tedesca, dunque figlio, come Tzara, come Ianco e tanti altri, di quel milieu ebraico – mitteleuropeo che dagli shtetl (villaggi ebraici est-europei) si dipanava attraverso le multiculturali metropoli e le cittadine asburgiche, anche quelle delle sonnolenti aree periferiche, congiungendo l’area balcanico-danubiana con quella del centro del Vecchio Continente, fino agli Stati Uniti, terra di approdo di tanti artisti, creativi, di tutta una congerie di ingegni trasgressivi provenienti da quelle aree. Thierry de Duve individuò, a tal proposito, uno schema quaternario della nuova modalità artistica.

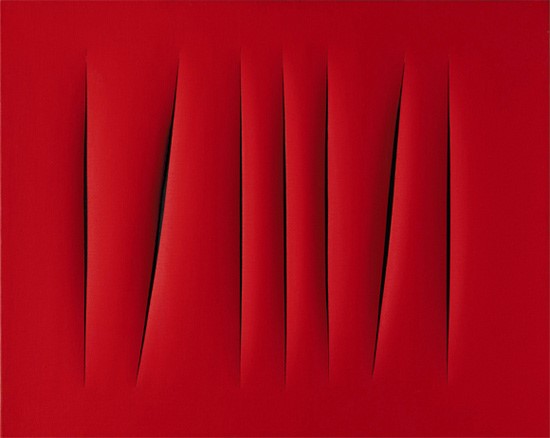

OGGETTO-SOGGETTO UTILIZZATORE-PUBBLICO CHE OSSERVA ED INTERPRETA-ISTITUZIONE CHE OSPITA L’OGGETTO

L’accennata riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, concetto caro ai francofortesi, ha a che fare in maniera indiscutibile con la Fontana di Duchamp: infatti, sappiamo che l’autore autorizzò varie riproduzioni della medesima, ben 10 commissionate e realizzate tra il 1953 ed il 1963, con aste che raggiunsero valutazioni anche di 1,7 milioni di dollari Usa. La de-deificazione dell’opera d’arte, ben chiara ed apoditticamente espressa nel suo concetto dal filosofo Stephen Hicks (“Utilizzando l’orinatoio, il messaggio dell’artista è evidente: l’Arte è qualcosa su cui si può pisciare”), sottende la proposizione, in questo dadaismo portato alle estreme conseguenze, di immagini non modellate dall’artista, ovvero di ACHEROPOIETOI che ci conducono, via via, fino alla tazza di Cattelan (“America”), passando per i tagli ed i buchi di Lucio Fontana. Ovvero, il viaggio prosegue dal dadaismo allo spazialismo, fino a nuove sperimentazioni che introducono nuovi canoni, radicati nell’individuo artista e nelle sue intenzioni, in rapporto al messaggio veicolato. L’artista non è più il demiurgo rinascimentale né tantomeno quello dell’arte classica, non trasfonde volontà di potenza nel momento della creazione, ma provoca, incalza, stupisce ed in questo è un nuovo demiurgo, mutato di segno, un traghettatore della propria opera nell’arcipelago delle interpretazioni varie e possibili della stessa. Lucio Fontana (1899 – 1968), nato in Argentina, con i suoi tagli su tela dà dignità al gesto compiuto, sacrilego in una prospettiva classica, ed al tempo stesso esalta, dal suo punto di vista, il valore della tela, della superficie, rendendola non più la comoda alcova che accoglie l’opera, ma un’opera essa stessa, con una circolarità fra lo spazio interno e quello esterno, un’interdipendenza che è anche metafora della circolarità artista-osservatore, creatore-fruitore dell’opera. Il taglio è simbolo della ricerca della profondità, finanche dell’insondabile, in un’epoca nella quale, troppo spesso, la superficie intesa come piano lineare, liscio, potremmo dire, con un calembour, superficiale, prende il sopravvento. Per alcuni versi, potremmo dire che il taglio è un gesto psicanalitico, freudiano.

I TAGLI DI FONTANA

L’arte è sempre più legata al soggettivismo dell’autore ed al valore di provocazione in essa insito; da qui al “catalizzatore artistico” Cattelan la via è molto breve: l’arte di Maurizio Cattelan (1960) prende le mosse da questa eredità e nasce dall’incertezza, dal travaglio, dalla crisi che attanagliano i nostri tempi, per poi spiccare il volo ed imporsi come nuova frontiera espressiva, con una destrutturazione del linguaggio artistico che raggiunge l’apoteosi. La prima opera dell’artista veneto è Senza titolo, del 1986, che si ispira ai tagli di Fontana: come Zorro apponeva la Z sui corpi dei suoi nemici, segnando in modo indelebile il reiterarsi della propria azione vendicatrice, così Cattelan, nuovo Zorro, imprime il suo marchio su una materia nemica in quanto vista come inerte, muta, prima del suo demiurgico (in senso nuovo e radicale) intervento. La seconda opera di Cattelan è Lessico familiare, ispirata al titolo del celebre romanzo di Natalia Ginzburg: si tratta di una fotografia dello stesso Cattelan che, a torso nudo, compone con le mani la forma del cuore. Nel 1991 abbiamo la prima esposizione di Cattelan, Stand abusivo, portata nella cornice di “Arte Fiera”: una provocazione in forma di stand, nel quale Cattelan vende oggettistica di A.C. Forniture, una fantomatica squadra di calcio. Una satira mordace del virtuale inteso come cifra di una modernità liquida, evanescente, dove le forme di scambio e promozione dell’economia sempre più ricorrono all’imbonitore, all’affabulatore, celando il venir meno di un solido e serio retroterra. Non è un caso che la provocazione artistica avvenga al principio degli anni ’90, quando ancora l’eco dell’edonismo reaganiano degli anni ’80 non si era spento, ma già si era in una fase recessiva che, anziché condurre al ripensamento di certi schemi e di certe dinamiche socio – economiche, le perpetuava in forma ancora più subdola. Sempre nel 1991, Cattelan espone alla Galleria di Arte Moderna di Bologna (oggi denominata MAMbo) l’opera Stadium, un gigantesco biliardino nel quale, come in una vera partita, possono prender posizione 11 giocatori e disputare la loro partita; una partita vera e propria viene infatti disputata, per iniziativa dell’artista, nel locale del Museo. Nel 1993, alla Biennale di Venezia, va in scena una storica provocazione, con Lavorare è un brutto mestiere: Cattelan affitta il suo spazio ad un agente pubblicitario . Nel 1999, una proposta ancora più eclatante: La nona ora, con la figura del Papa colpito da un meteorite. Del 2010 è invece L.O.V.E., un gigantesco dito medio che dalla sede della Borsa di Milano viene rivolto a tutta la Città: un attacco allo strapotere dell’alta finanza, la quale, col suo debordare, ha costruito un nuovo fascismo, simile a quello che, per restare al luogo, costruì fra gli anni ’20 e ’30 la sede della Borsa milanese, ovvero Palazzo Mezzanotte. L’opera più discussa di Cattelan, però, quella che lo riconduce direttamente a Duchamp ed alla sua pionieristica provocazione, è senza dubbio America, del 2016. Esposta al Guggenheim Museum di New York e poi al Blenheim Palace in Gran Bretagna, ove nel 2019 ebbe a subire un furto, consiste in un WC d’oro a 18 carati che parla da solo come provocazione contro il lusso iperbolico che contraddistingue la vita ed i modi di apparire di una certa schiera di magnati, ma anche contro la divinizzazione ed idolatria del lusso e del kitsch più spinto veicolate, grazie ai rotocalchi, in mezzo al popolo. I visitatori – colmo della provocazione – furono invitati ad espletare addirittura i loro bisogni nell’opera esposta, la quale – si specificò – attendeva un compratore (la si propose, senza successo, anche a Donald Trump). America ci riallaccia direttamente, oltre che alla Fontana di Duchamp, anche alla Merda d’artista di Piero Manzoni (1933 – 1963), con i suoi 90 barattoli tipo quelli adibiti al confezionamento della carne in scatola, sigillati con inequivocabile etichetta esplicativa. In questo, l’attacco provocatorio è diretto anche contro un mercato dell’arte sempre più senza parametri nelle valutazioni e nelle stime, con valori attribuiti in maniera completamente indipendente dal talento.