NEWS

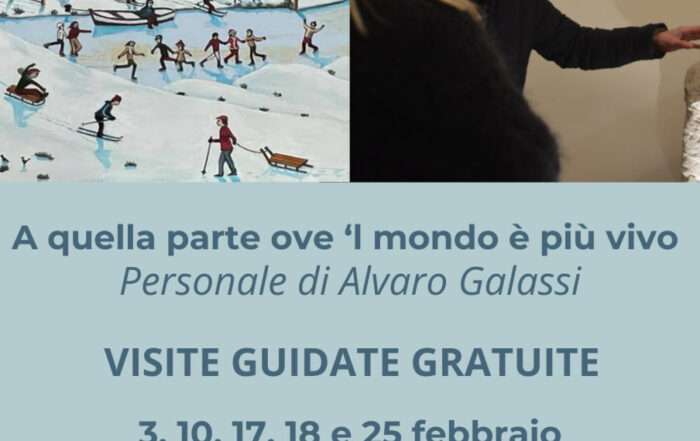

VISITE GUIDATE Mostra “A quella parte ove ’l mondo è più vivo” – Personale di Alvaro Galassi a Fossato di Vico

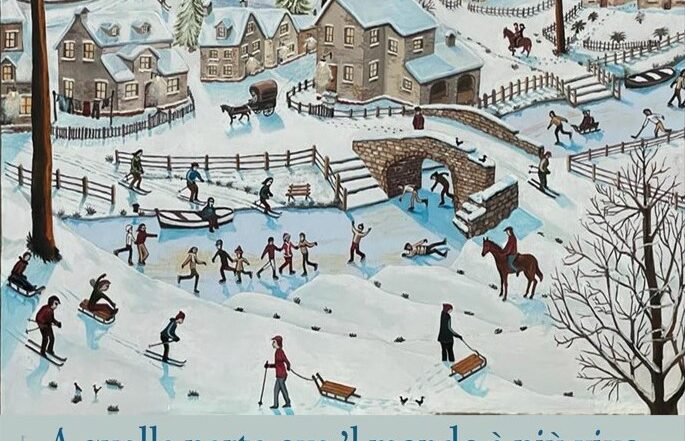

Contrasti quotidiani tra scene di campagna umbra, quella infuocata dal sole d'agosto o quella intrisa dal bianco ovattato delle nevi appenniniche, e i trapassi di luce che accarezzano le epigrafi antiche animandone i rilievi, memoria [...]

Mostra “A quella parte ove ’l mondo è più vivo” – Personale di Alvaro Galassi

15 dicembre 2023 – 25 febbraio 2024 Sarà inaugurata venerdì 15 dicembre, alle ore 17.30, presso il Teatro Comunale di Fossato di Vico la mostra di Alvaro Galassi intitolata “A quella parte ove ’l mondo [...]

Laboratorio “la rappresentazione dello spazio – dal primitivo all’arte moderna”

Il comune di Fossato di Vico e Happennines soc. coop., in collaborazione con gli artisti Giuliana e Roberto Belardi, vi invitano a partecipare al laboratorio "la rappresentazione dello spazio-dal primitivo all'arte moderna". Roberto e Giuliana, [...]

Mostra “Di legno e di sacro – l’arte religiosa dal Medioevo ad oggi”

“Di legno e di sacro - l'arte religiosa dal Medioevo ad oggi” di Giuliana Belardi e Roberto Belardi 10 dicembre 2022 – 19 marzo 2023 Spazi espositivi Le carceri - La Piaggiola [...]

ERA NOSTRA – artisti a Fossato di Vico

MOSTRA "ERA NOSTRA" 3 luglio - 28 agosto 2022 inaugurazione: sabato 2 luglio, ore 18.00 spazi espositivi: Chiesa di San Cristoforo - Le carceri - La Piaggiola - Lavatoi Artisti partecipanti Omero Angerame, Andrea [...]

I FRAMMENTI DANTESCHI DI FOSSATO DI VICO A PAESTUM

In occasione dell’evento di Paestum il 27 novembre, Fossato di Vico è stata protagonista con i suoi frammenti pergamenacei contenenti brani del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri, pezzo più unico che raro conservato [...]

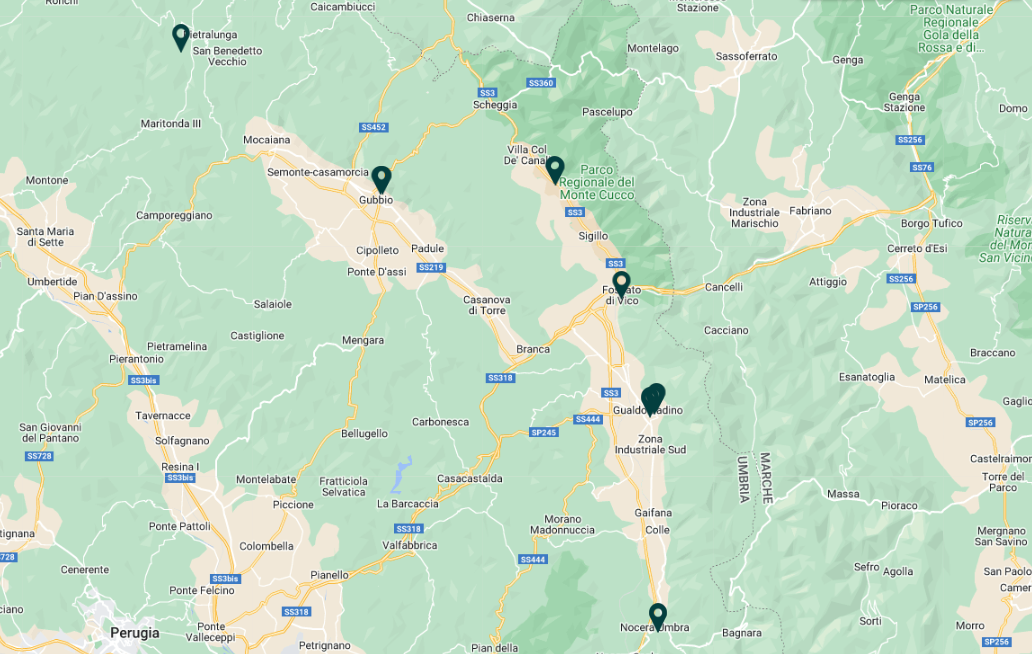

IL MUSEO

La presenza umana nel territorio di Fossato di Vico risale presumibilmente al II millennio a.C. con l’età del bronzo. Fu in questi luoghi che Umbri, Piceni e altri popoli dei versanti Appenninici si incontravano e scambiavano i loro prodotti, presso il valico appenninico. Nel III-II secolo a.C. i Romani costruirono una stazione di posta munita di cambio di cavalli, ristoro e un piccolo villaggio che prese il nome di “Helvillum”. La realizzazione della “via Flaminia” rese l’insediamento un importante vicus tanto da essere presente in tutti e quattro gli Itineraria romani. In seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, alle invasioni barbariche e alla Battaglia di Tagina, “Helvillum” scomparve e un nuovo abitato fu edificato in una posizione più dominante, questa volta con un nome di origine bizantina “Fossaton” (fortificazione in altura), mentre il “di Vico” fu aggiunto nel 1862, dopo l’Unità d’Italia, per distinguere Fossato da altri omonimi, in onore del Conte “Vico figlio di Monaldo”, chiamato “il Lupo”. Il castello di Fossato, nel periodo medievale, rappresentò un punto strategico per tutto il nord-est umbro e fu conteso da Gubbio e Perugia. Ancora oggi conserva quasi immutati i suoi suggestivi caratteri medievali, con le sue mura, le torri, il reticolo difensivo e viario dei vicoli interni, con volte in pietra a tutto sesto, archi acuti e copertura in tavolati lignei, dove spiccano le Rughe, un camminamento molto bello e suggestivo. Il territorio comunale è pressoché diviso in una parte montuosa e una pianeggiante, delimitato dall’antica via Flaminia. La parte pedemontana è ricca di sorgenti di acqua, come il “Saletto” e la “Vercata”. Fossato ancora oggi è un importante centro viario, soprattutto per le comunicazioni tra i due versanti dell’Appennino umbro-marchigiano. Tra le varie manifestazioni, da segnalare c’è la Festa degli Statuti medievali (ogni secondo fine settimana di maggio), in cui si rievoca la vita e i mestieri del 1386, data in cui furono pubblicati gli Statuti del Castello di Fossato.

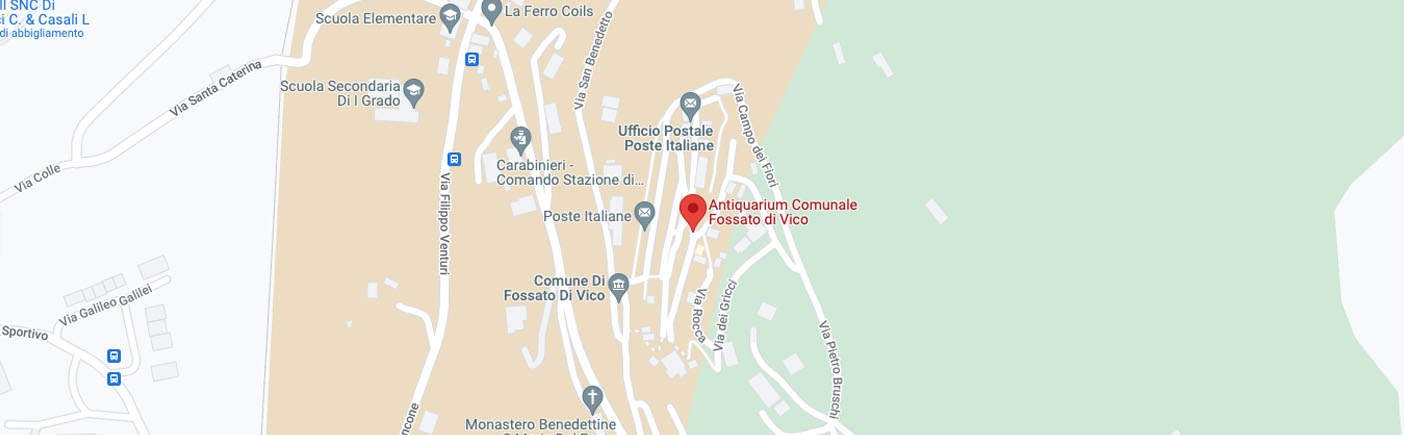

CONTATTI

Antiquarium

Via Mazzini, 16 – Fossato di Vico (PG)

075 919591

GALLERY

Intero: € 3,00

Ridotto: € 2,00

ragazzi da 7 a 14 anni – over 65 anni- studenti di ogni ordine e grado – gruppi superiori a 15 persone

Omaggio: residenti Comune di Fossato di Vico, bambini 0 – 6 anni, disabile + accompagnatore, insegnanti e professionisti che visitano la struttura per motivi di studio, ricerca e lavoro